摘要:宪政主义假定,任何个人既理性有限,又有人性弱点,若要使个人能够满足公共事务的要求遵行民意和天道,就要有一套监督约束政治人物的制度,以弥补其个人缺陷。儒家传统既强调政治人物的自律,以及改朝换代的他律形式,又注重建立谏议监察制度,对君主的过失加以批评和纠正。这一制度是君主制“体制内”的限权机制,在两千多年的中国历史实践中有着积极意义和实际功用,并形成了“君过必谏”的谏议文化和以天下为已任的士大夫精神。这种制度与文化在今天没有完全实现民主制度的社会中仍有借鉴价值,即使在民主社会中也有补充作用。要求批评政治人物的文化也是“自由表达”原则的重要的中国资源,鼓励年轻谏官的传统也支持年轻人表达意见的风尚。

关键词:宪政,谏议,儒家

Expostulation Institutions in Constitutional Structure

and its Modern Implication

Sheng Hong

Abstract: Constitutionalism supposes that any individual has bounded rationality and human weaknesses. There should be a set institutions of supervision and of constraint over political persons for making them good, if expecting individuals to follow popular will and supreme justice required by public affairs. Confucian tradition pays attention to establishment of expostulation institutions, by which to criticize and correct mistakes of political leaders, while it emphasizes self-discipline of political persons and heteronomy by shifting political powers. This kind of institutions is a limiting-power mechanism in system of monarchy, had positive implication and actual function in two-thousand China’s history, and formed the expostulation culture that mistakes of supreme ruler should be expostulated and the spirit of cultural elites regarding they have universal duties. This kind of institutions and culture is still valuable to learn in a society where democracy has not complete established, and has complimentary effect even in democratic societies. The culture requiring to criticize political persons also an important source ofChinafor “Liberty of Expression” principle, and the tradition to encourage young expostulating officials also to support the trend that young people express their opinions.

Key Words: Constitutionalism, Expostulation, Confucianism

一.谏议制度的宪政含义

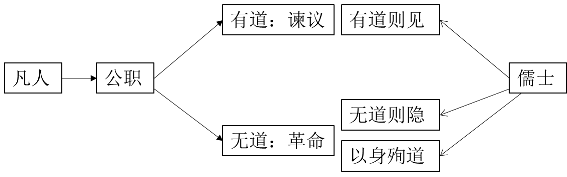

宪政主义的基本思路,是承认任何个人,包括位居政治顶端的人都是一个理性和能力有限的人,更兼有各种人性弱点,以他个人之力是无法胜任他所担任的公职的。因为一旦担任公职,他作为个人的判断标准就会失效。他的行为必须符合所有人的个人的和共同的利益,而这一行为准则就是人与人之间的最高正义(天道,上帝的意志);任何个人都没有能力时时和全面地把握这个最高正义。若要由凡人组成的社会遵循最高正义,就要有一套制度约束和矫正人的缺陷。这套制度既包括提升公职人员的道德自律能力,也包括人与人之间互相制衡的他律制度。这自然也是儒家宪政主义的看法。

在中国历史中,作为独立且成体系的一种文化传统,儒家传统形成于周。周与商的重要区别,就是强调天子,即最高政治领袖不是神,而是凡人。这表现为周将它的最高政治领袖称为“王”,而商后期称为“帝”,即自武丁以后,商先王们就被作为“帝”祭祀。在古汉语中,“帝”就是神,就是上帝。周人看到商王们将自己视为神的种族不仅不能避免倾覆,反而可能是加速这一倾覆的原因。当有人劝商纣王不要再荒淫无道时,他竟说“我生不有命在天?”所以周公进行了一项重要的改革。周人祭天,周的先王只是配祀。很显然,是天为主,王为辅;天是神,王是人。

这种认识,首先来自于周公对商朝败亡教训的思考。周人证明自己夺取天下的合法性,用的是天命观。即商因纣王无道,已失去天命。周武王伐纣,是替天行道。周公说,“天惟丧殷,若穑夫,予曷敢不终朕亩?”周因而也就得到天命。这一逻辑也能导出,既然一个王朝可以得天命,也就可以失天命,它本身就不是神。它是否能保有天命,就看它是否遵行天道。因而,它所得之天命,即政治合法性就是有限的。这也引来周公对周朝能否长久保有刚得到的天命的担忧:“在我后嗣子孙,大弗克恭上下,遏佚前人光在家,不知天命不易,天难谌,乃其坠命。”即“我担心子孙后代,不能敬天理民,继承先王光荣传统,不知得天命之不易,也不能参透天道,从而失去政治合法性。”

到了孔子时代,这种“天”与“王”的两分结构就更清晰。据蒋庆,孔子作《春秋》,提出“天子僭天”,即政治领袖可能会违背天道;所以要“贬天子”;提出“天子一爵”说。即天子只是人间的一个爵位,世俗社会的一个官。他不是神,而是人,凡人。既是凡人,就不可能自动遵循天道,也可能违背天道,伤害社会,侵夺百姓。也会因此而失去天命。在《论语》中,我们经常能看到“天下有道”和“天下无道”,“邦有道”和“邦无道”之说,这说明“天下”或“邦”与“道”是可合可离的。这取决于“天子”或“诸侯”是否遵从天道。

从超越任何政权的角度看,一个社会有要遵行天道的要求,而政治领袖因理性有限和人性弱点而不能时时把握和施行天道,这一要求与满足之间的鸿沟是人类政治制度中的一个最大难题。对于任何一个政权来说,它的政治领袖如果不能遵行天道,就有可能失去政治合法性,从维持统治的功利角度看,也需要有一种保证政治领袖不偏离天道的办法。从儒家的主张和传统中国的政治实践来看,就要用一套制度来约束和引导政治领袖走在正确的道路上。儒家很重视“正君心”,即通过君主及其政治集团的修身和自律来避免偏离天道,但儒家也决没有认为这就足够了。因为中国历史的事实很清楚地提醒人们,那些失去天命的王朝不就是说明,他们是凡人,仅靠自己是不能保证不偏离天道的吗?

因而,除了君主及其政治集团的自律以外,还要借助于他律的力量。当然,最大的和最强有力的他律就是“有道伐无道”(董仲舒)的革命,如汤武革命。但革命究竟不常有,且社会代价极大。伯夷和叔齐质疑武王伐纣的正当性,就“不食周粟”;孔子也说这一革命“未尽善”。一个君主制政权为了避免失去天命,也要避免走到无可救药的无道地步。因而,成本较低且更加经常的他律形式就是谏议。其基本含义,就是承认天道的要求与王的能力之间存在距离,且不能完全靠自己加以克服,因而必需借助于他人的智慧与力量加以弥合。

谏议就是批评,包括讥讽、抱怨、劝诫、谏阻和建议等。在文明初期,可以来自社会的各个阶层。如《诗经》中之“风”,“毛诗序”解为“上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。”据说周朝专门设有“风官”,其任务就是到民间采集诗歌,目的是了解民间疾苦和对朝庭的抱怨,以兹改进政府的治理。这些被采集的诗歌就成为《诗经》的重要组成部分。《诗经》据说主要是由周宣王时的大臣尹吉甫编纂;从《诗经》的内容来看,既包括周公等王公贵族之作,也包括民间歌谣;因而是周朝官方认可的版本,也是周朝官学的必读课本。这也说明,周朝统治者将“风刺”作为一种正式的、甚至是必不可少的文化形式加以接受,成为改进政治的重要信息依据,从而“主动地收集批评”也就成为一种重要的政治形式。

但在周朝,也有不听讽谏的天子。如周厉王。他杀害批评者,使国人不敢言,竟喜形于色。召公对他说出了“防民之口,甚于防川”的千古名句。召公说,“是故为川者决之使导,为民者宣之使言。故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,曚诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽、史教诲,耆、艾修之,而后王斟酌焉,是以事行而不悖。”这显然是一个对谏议传统的描述。即在政治领袖作公共决策时,要先倾听来自各方面的意见,包括民众和精英的意见。这显然将天子置于一个并不明察秋毫、也没高瞻远瞩的角色之中,使他靠来自各方面的意见和智慧做出正确的决策。遗憾的是,周厉王没有听劝,三年后被国人逐出。当然,这个故事也被收入《国语. 周语》中,作为必须听取谏议的反面教材。

因而,至少从周代开始,“谏议”就作为保证一个政治体不偏离道,从而能维系政治合法性的必要因素。如《左传.昭公二十年》提出,“君所谓可而有否焉,臣献其否以成其可。君所谓否而有可焉,臣献其可以去其否。”其中君臣很像是一种互补和共生的关系,其中臣的“否”即谏议是必不可少的。又如《孝经》“谏诤章第十五”记载孔子说,“昔者天子有争臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有争臣五人,虽无道,不失其国;……”其中“争臣”似乎是既有谏官职位又具谏官品格的人,其批评色彩也更为明显,因为已假定天子或诸侯“无道”,批评显然是为了纠正对天道的偏离,而结果是不失“其天下”或“其国”,即不失政治合法性。这更强调,谏议是保证不失政治合法性的必要原则和内容。

二.谏议的承当群体

任何一个宪政原则,如果没有人施行,也是一句空话。而要施行宪政,不知道何为宪政也无法施行。对于任何个人来说,天道过于高远深遂,很难直观把握。但人们发现可以从“民意”中窥见“天道”。周武王说,“天视自我民视,天听自我民听。”(《尚书. 泰誓中》)周公说,“人,无于水鉴,当于民鉴。”(《尚书. 酒诰》)即以民众为镜子。因而从周开始,朝庭很重视并主动收集直接来自民间的抱怨。然而这些抱怨多是个案且并不经常,对这些抱怨是否恰当和究竟反映了什么问题也没有评价标准,无法直接上升为对公共治理规则的一般批评和改进建议。儒家发现,“民意”虽然近似地反映“天道”,但并不等于天道。除了对民意的采集外,还要直接探究天道原则。

儒士群体起源于对天道的探究。周公对王朝兴替和公共治理的利弊得失进行总结和提炼,提出了侧重于政治领域的天道原则;孔子则更为一般地探究人与人之间的天道原则。以后儒士群体一直进行着这一探究。从子思,孟子,到董仲舒,从王通,朱熹,到王阳明等;形成了一个儒家文化传统,它是一个与世界其它高级文明传统并行的重要的文化传统,它的核心价值可以成为奠定一个社会宪政基础的原则,它的文明教化可以成为每一个社会成员的行为规范。显然,探究天道的目的并不止于探究,而是要应用于社会。

孔子说“士志于道”。就是说,儒士不仅要探究天道,还要将自己理解的天道用于社会,造福民众。既然政府是社会治理中的重要组成部分,且如果政府出了问题,就会带来更大的伤害,所以推行天道,就必然要与政府打交道。而打交道的目的,就是要推动政府遵行天道,而对政府违反天道的行为加以纠正。他们到政府中去作官,不是为了谋生,而是为了政府能遵行天道。

孔子说,“君子谋道不谋食。”荀子说,“君子从道不从君。”如果不能达到这个目的,他们就可以退出。孔子称赞蘧伯玉时说,“邦有道则仕,邦无道则可卷而怀之。”他更说,“天下有道则见,无道则隐。”是说如果天子或诸侯愿意行道,则出来帮助他们,如果不愿意则隐去。孔子又说,“天下有道,丘不与易也。”是说他宁愿在天下无道之时努力矫正天子之错,以救苍生,而不愿在天下有道之时无所事事。显然对自己有更高的要求。孟子说得更清楚,“天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道。”

从广义说,儒士群体进入政府或从政就是对权力的限制。因为无论是立法、行政还是司法,他们都力争减少对天道的偏离;如通过相权与皇权的互补与制衡,也就限制了皇权;坚持司法原则,也是为了限制君主依自己喜怒任意而为。狭义一些,太傅制度,经筵讲席制度,史官制度,谥号制度,以及谏议制度,则是更有针对性的限制权力的制度。在这些限权制度中,谏议制度是作用更为直接,更在当下,更具有对抗性的一种制度。

正是因为“士志于道”,儒士群体的限权才与民众的限权有很大区别。民众对抗权力扩张是基于利害的考虑,而儒士限权的依据则是天道,具体化为世俗政府中的基本规则,或称宪政。这种限权机制的特点是,第一,它不是利益之争,而是规则之争;因而可能会避免民众直接限权带来的矫枉过正;第二,它是直接对违反规则的行为进行批评和纠正,而不是等到其产生了大量恶果后再去纠正;第三,它不仅限制膨胀的权力,还扶持萎缩的权力,使权力之间保持平衡。因而,儒士们的限权是一种独特的限权形式。

儒士从政只是他们施行天道的一种途径,并不是他们的全部。儒士作为一个群体是生存于整个社会的。探究天道主要在“体制外”。如在宋代,至少有71%的书院是民间书院(邓洪波,2004,第121页)。那些在宋儒革命中发挥过重要作用的书院,如白鹿洞书院,岳麓书院,武夷精舍等,都是在民间发展的。只有这样,才能保持儒家传统的纯粹性,不被政治的考虑所污染。儒士群体因此是与政治集团相独立的一个中立性群体。它的存在和介入也会变化政府中的政治考虑和政治色彩,促使政府不为政治所左右,而尽量接近天道地实施公共治理。因而,儒士群体作为一个独立于政府的精英群体,又是它能发挥“士志于道”作用的重要条件。

在传统中国的实践中,历朝历代也都知道谏议官员在制度结构中的极端重要性,因而在选拔谏议官员时有着更高的要求。如果说儒士群体作为整体的职责就是进行广义的限权,谏官则是专门地和更为直接履行这一职责的人,因而是儒士中的佼佼者。谏议制度作为一种制度,君主作为这种制度的最大受益者,都很有意识地对谏官有较高要求。如在宋代,谏官人选首先要求是进士出身,并且担任过两任知县;对个人品质,司马光曾提出“第一不爱富贵,次则重惜名节,次则晓知治体”(虞云国,2014,第6~11页)。在明代,谏官首先应是“忠谏之士”,亦是“贤良方正”,“介直而敢言”,且“识达治体而恤民”,是“举端雅敏博之才”(张薇,1993,第62~63页)。

正是因为有儒士群体的存在,谏议制度才能真正成为一个可实施和有实效的制度,在传统中国的政治结构中起着限制权力的作用,并带来积极的结果。

三.谏议制度作为一种正式的制度安排

由于近代以来中国主流知识分子对中国传统的贬低甚至否定,大多数中国人以为谏议只是一个大臣可以向皇帝提意见,后者高兴则采纳,不高兴就不存在的一种现象。最经典的谏议就是唐太宗与魏征君臣之间的犯颜直谏和从谏如流的故事。这是对谏议制度的非常肤浅的看法。其实,在自周以后的中国政治结构中,谏议制度是一种正式的制度安排,它不依皇帝的喜怒而存废。

在正式制度安排中,谏议首先是有谏议机构。如在两汉时期已有御史台(府),为当时的谏议监察机构。在唐代,除御史台外,还在门下省和中书省设有谏官。在宋代,谏议监察机构有御史台和谏院;前者的定位是“纠察官邪,肃正纲纪”(虞云国,2014,第19页),后者的定位是“规谏讽谕:凡朝政阙失,大臣至百官任非其人,三省至百司事有违失,皆得谏正。”(虞云国,2014,第22页)在明代,有都察院、十三道、六科和按察司等。都察院即前御史台,十三道则是对地方的监察机构,六科对应于六部进行监察,按察司是地方的司法机构兼监察机构。历代谏议监察官员的职位有御史大夫,谏议大夫,散骑常侍,刺史,给事中,拾遗,补阙,主薄,检法等。据张薇,明代整个谏议监察系统的官员近300人(张薇,1993,第59页)。这些官员领取朝庭俸禄,对应的专门职责就是监督和批评。

具体而言,综合宋明两代,谏议监察机构的职能,第一是谏诤君主,包括“监督君主属守家法”,“谏请君主更改诏令”,“谏止君主内降诏书”,以及“抑制女后干政弄权”等;第二是监督中央政府的行政行为是否违法或不符合程序;第三是监察地方政府,第四是监察司法,以至部分参与司法;第五,参与法律和政策的制定(虞云国,2014,第25~36页;张薇,1993,第78~96页);还有监察军队、宦官和特务机构等等。总体看来,谏议制度是一种政府内部设置的纠错机制。它的特点是,第一,它是在一般原则和程序上的纠错,因而是类似于违宪审查;第二,它经常是在事先纠错。如在皇帝或行政部门准备做出某些决定之前,提出谏议,以阻止错误的决定做出;甚至在决定做出之后,因需要经谏议监察部门审查,也经常会被驳回重拟。

因为人们本能地厌恶批评,为了能够使谏议监察制度有效运转,就需要有保护谏官御史们的工作不受干扰的规则,即所谓“独立言事原则”。所谓“独立”就是相对所有人的独立,包括相对于君主,宰相,谏院长官及同僚等。最为重要的,还是独立于君权。如果最高政治领袖都不得干预谏议,独立言事就能得到根本的保证。据虞云国,宋真宗诏书中规定,“御史受诏推劾也‘不得求升殿取旨’,表明宋代台谏对君权也实行监察独立的原则。”(2014,42页)南宋时,面对宋理宗“谕止”台谏官言事,高斯得反问道,“陛下以此官为何官耶?盖明目张胆立于殿陛,以与天子争是非可否也!顾可谕止乎?谕之其可止乎?”(虞云国,2014,42页)如此理直气壮,应是“政治正确”。一个反面的例子是,谏官孙觉揣测宋神宗对某官不满,提出弹劾,结果被神宗认为是“希旨言事,夺去言职。”(虞云国,2014,42页)

那么,谏官们依据什么标准和原则去监督和批评皇帝及其他人呢?我们已经知道,儒士们遵循天道。但天道具体是什么?在儒士心中,就是儒家的经典。正如梁漱溟所说,中国没有成文宪法,中国的宪法就是四书五经。包括《大学》,《中庸》,《论语》和《孟子》;《诗经》《尚书》,《礼记》,《周易》和《春秋》。在汉以后的两千多年,儒家传统一直处于各朝代的文化主流地位,因而是朝野的宪政共识,也就是谏官提出批评的依据。当然,他们也可以借助于与儒家价值相近的具体规则形式。如祖宗家法,即开国君主制定的一些规则,这往往是有长远眼光的制度安排;再如当朝法典,“各部门官署将各自的一司条法类编成册以供台谏系统监察言事之用”(虞云国,2014,40页)。

在操作层面,谏官的信息来源也有着制度化的安排。首先,谏官有“风闻言事”的权力。“其表现之一,即使君主也无权诘问风闻出处,台谏官也有权断然拒绝君主的追查。……其表现之二,即使风闻失实,君相也不应对言事追究治罪。”(虞云国,2014,第46页)。其次,在宋代,制度规定行政各部和地方州郡有义务向御史台和谏院送报政令发布、人事变动和机构废立等信息,官员资料要报送到御史台备案。第三,如果御史或谏官需要,有权向行政机构索要“薄书文字,案卷公事”。第四,“台参辞谢”制度,即各类官员任职、升迁、外任或进京,都要到御史台去参拜和辞谢,实际上是要接受当面考察(虞云国,2014,第48页)。

御史和谏官们履行谏议和监察职责,也有比较制度化的形式。第一种是“章疏”,即用文字文件的形式向君主奏报,同时也可抄送中书省和被弹劾官员本人,称为“副本”;还可直接公开弹劾内容,称为“露章”。对于台谏的上疏,君主必须做出处理。一般有两种形式。一是“留中不出”,即直接采纳,不再将弹劾奏章发出。第二种是“付外施行”,即在章疏上批示处理意见,交由宰相及行政部门执行,或提出意见。无论君主采取何种方式,都要告知台谏官本人。“副本”和“露章”的形式,都会对被弹劾者直接产生压力,后者一般会离职待罪(虞云国,2014,第50~53页)。如果上奏的章疏没有被君主接受,台谏官就主动辞职。一是认为谏言不为所用,便是失职;一是“以去为谏”,仍是一种强化的谏议方式。最为极端的形式是在南宋时曾有过“全台待罪”,即御史台官员全部请辞(虞云国,2014,第42~43页)。

第二种谏议形式是“廷奏”,即在朝庭上直接向君主提出谏言。由于重视谏议,“宋代台谏廷奏,在奏对时限、入对班次等方面,都享有优于一般臣僚的待遇。”(虞云国,2014,第55页)为了保密,他们在入对时还可要求屏退左右侍臣甚至史官,保持台谏官独对制度(虞云国,2014,第55~56页)。如果台谏所言之事没有得到君主的正确处理,他们还可以采取更为强化的谏议形式,包括“合班”,“留班”和“伏阁”。所谓“合班”,就是“全体御史和谏官共同论事和劾人”,“旨在表达言事官的集体意志,以期加重言事的分量,引起君主的重视。”(虞云国,2014,第56页)。所谓“留班”,就是“由台长出面,在退朝时留住百官班列与台谏官共同上殿论谏。”这是一个更为强烈的谏议形式。而“伏阁”则是更为主动出击的形式,即“候立在殿门外请求君主面对的诤谏方式。”(虞云国,2014,57页)

第三种形式是“封驳”,即台谏官员如对皇帝的诏书、敕令持有异议,可以“封还和加以驳正。”(《辞源》)封驳起源于汉代,发展成熟于唐代,延续于宋明。这是一种以直接影响皇帝政令发布的行动表达谏言的形式,因而是最具有制度化意义的形式。具体形式大致有四种。一种就是“执之不下”,即暂时扣住诏敕并不向下发布,同时向皇帝说明理由;这是较为温和的形式;一种是“封还诏敕”,即将诏书或敕令封还给皇帝,同时“附奏状加以驳议”;第三种是“涂归”,即在皇帝诏书或敕令上直接写出修改意见;当然,这是一种最为激烈的封驳形式(王雪玲,2005);第四种是“封还词头”,即中书舍人的一个职责是替皇帝起草诏书,但当他对诏书内容,尤其是人事任命的内容有异议时,可以拒绝起草,并将“词头”(草拟的皇帝旨意)封还。这种形式对皇帝的人事任免有着谏议矫正作用(宋靖,2007)。

当然,谏议监察机构也是由凡人组成的,它在政治结构中与其它机构之间的监察制衡并不是单向的,而是互相制衡。如对谏议官员的选用应有若干回避。如现任宰相和行政官员的亲戚子弟不能作谏官;现任宰相或行政高官举荐的人,不得担任谏官;以及谏官兼职时不得兼宰相的下属官职(虞云国,2014,第58~61页)。在台谏机构内部,御史和谏官之间,也要避亲避籍;他们之间也不能私下往来;台谏官之间有嫌隙也应回避。更严格的,还有宋代创立的“台谏不报谒士大夫”的谒禁制度,台谏官员不能与行政官员私下交往(虞云国,2014,第65页)。最著名的例子就是司马光因任谏官,长年不能与其老师、退休宰相庞籍见面。对于台谏官,还有对他们的考核和约束机制,以保持谏议的公正性和机构间的平衡。

最后,传统中国的政治结构中一直并称谏议和监察制度为“台谏”,是因为御史台作为监察机构与谏院作为谏议机构的职能多有重叠,甚至都可称为是“监察”;只是谏官监察的对象是皇帝(钱穆,2012,第82页)。因而在宋以后,出现了“台谏合流”现象(虞云国,第36~38页)。较纯粹地说,“谏议”就是提出意见,而“监察”则是规范行为的行动;不仅是一般的行动,而且是制度化的行动。谏议与监察的交叠与合流,就使意见能够很快变为制度化的行动。因而,如果把谏议机构和监察机构作为一个整体来看,它要比只是提出口头的和文字的意见或建议更为具有实际影响、可操作性和体系性。因而,谏议制度并不是一个软的无形的制度,而是一个硬的有形的制度。

总体而言,谏议制度不是一个有关君主的纳谏风格和大臣的业余批评的现象,而是有着几千年历史,历代均必需设立的很有影响的专门机构。它通过台谏官的谏议与监察行为,尤其是对君主的谏议和监察行为体现着它的存在;台谏官的多种职位设置是长期分工的结果;台谏制度规则的细致丰富反映了这一制度的成熟;谏议言词与监察手段的结合,使之成为传统政治结构中的有力的一维。因而,谏议制度是传统中国政治结构中不可或缺且不能忽视的制度;无论它的作用如何,它的存在都要获得解释。

四.谏议制度的作用

根据设立谏议制度的一般理论和历史经验,谏议制度可以保证一个政治集团能够使自己的统治更接近天道,从而保持自己的政治合法性长久存在,同时也使它治下的民众幸福,社会繁荣。反之,如果没有谏议制度,或谏议制度形同虚设,则使君主的无道得不到纠正,从而失去天命,民众和社会也因此遭殃。比较突出的例子就是汉朝与秦朝的对比,唐朝与隋朝的对比。

贾谊在《过秦论》中说,秦朝对谏议多有禁忌,“忠言未卒于口而身糜没矣。故使天下之士倾耳而听,重足而立,阖口而不言。是以三主失道,而忠臣不谏,智士不谋也。”唐太宗认为隋朝之倾覆也是因为不听谏言:“隋炀帝好自矜夸,护短拒谏,诚亦实难犯忤。”反过来,刘邦和李世民这两个开国之君都是从谏如流的典范,因而开创了汉初和唐初的盛世,以及汉唐数百年基业。这似乎很突显谏议制度的作用。然而,一个朝代的建立和灭亡都是政治结构中的特殊情形,在大多数情况下,君主既不是很优秀,也不是很昏聩,而是中等之才,平庸之辈。他们既经常犯错误,又没坏到要坚持错误。在这时,台谏制度反而是最能大显身手。

据胡宝华统计,在唐代近三百年的历史中,约有171起向皇帝的进谏事件,“除去3次结果不明以外,其余未能纳谏者54次,纳谏者114次,进谏成功率为68%。”(2005,第215页)

据宋靖统计,北宋自仁宗朝至钦宗朝止,“封还词头共25 例,其中成功事例15例, 未被采纳者7例,不可考者3例。中书舍人通过封还词头的方式直接改变决策的事例占 60 %。”(2007)前面已经介绍过,“封还词头”是一种直接谏止皇帝错误决策的手段。

通过弹劾制度,御史和谏官们也约束着以宰相为首的官僚行政部门。例如据胡宝华统计,在唐代约有153起弹劾案,其中约112起中的被弹劾者受到不同程度的惩罚或处理(2005,第46~55页)。虽然弹劾也有政治斗争的因素,但所占比例只有约11.5%[1],总体上起着正面作用。

以上的三组数据说明,谏议监察制度在一个朝代的全部历程中,起着经常性的制度作用。它基本上做到了按照御史与谏官理解的天道去纠正皇帝的决策错误和官员们的违法行为,因而是一种有效的限权制度。

除了唐太宗是一个纳谏典范以外,一般的皇帝是不那么从谏如流的。从实施行动的对抗程度来看,谏议监察制度也是一个强有力的制度。明代是一个皇权更重而相权更轻的时代,更加上“登极皇帝知书达礼者少”(张薇,1993,第98页),正因如此,更突显谏议制度的存在。对皇帝的进谏包括对皇帝违反礼序的反对,对皇帝滥用财政资源的约束,以及对皇帝私下封官的纠正等。有些进谏竟能成为轰动一时的重大事件。

所谓重大事件,包括参与的人多和持续的时间长久。例如嘉靖朝的“大礼议”之争。明世宗以旁枝入统,不尊前辈皇帝为“父”,只尊生父为“父”,违反家庭礼序;在家天下的政治结构中也就违反了政治秩序。数十名谏官和御史上言抗辩,最多时220人签名,前后持续了数年,世宗以廷仗124人,打死17名谏官为代价,才最终坚持住自己的意见。虽未纳谏,却成本高昂(张薇,1993,第100~101页)。

又如对于皇帝为加强控制而设立的锦衣卫、东厂和西厂等特务机构,谏官们一直认为它们是法外机构,它们的行为是滥权行为。谏官们曾几次弹劾掉罪大恶极的特务头子,如纪纲,王振,门达,刘瑾等;于成化十八年和正德五年,又两次迫使皇帝罢除西厂;限制锦衣卫和东厂不得干预司法(张薇,1993,第103~113页)。为此,谏官们也付出了巨大代价。

再如对皇帝的过度开支加以限制,批评皇帝生活上的奢靡之风。在嘉靖初年和万历年间,谏官们反对大兴土木,营造皇宫;隆庆年间,穆宗多次下令购买珠宝,遭到台谏官员反对,并实际上拒不执行。在神宗时更是多有谏言批其“好货成癖”,“殊不知财贿易尽,嗜欲无穷。”(张薇,1993,第126~127页)隆庆初年,穆宗要从太仓拨银30万两,遭到户部尚书抵制,在谏官们的强力支持下,穆宗只得让步,削减了三分之二(张薇,1993,第152页)。

再有一个方面,就是对皇帝不按正当程序任命官员的抵制。这种不经吏部考察而由皇帝私授的官员在明代被称为“传奉官”。在景泰、成化、弘治和嘉靖年间,台谏官员多次谏言反对传奉官的现象,也经常迫使皇帝采纳批评意见。如明宪宗时罢免了500传奉官;明孝宗在弘治初年罢黜了2000余传奉官;临死前又遗诏淘汰传奉文官746人,传奉武官683人;世宗时,又尽斥前朝传奉官300多人(张薇,1993,第137页)。

可以看出,台谏制度不仅能对皇帝进行制约,而且是依据儒家基本原则对皇帝行为或决策的各个方面进行制约,而不只是无关痛痒的批评,尤其是在基本礼序、财政支出、官员任命和特务机构设立和滥权等重大政治事务方面,进行了有效制约。也可以想见,这样一套制度至少会同样地约束宰相为首的行政机构,司法机构,军队,内宫的宦官组织等等,这样的事例更是数不胜数,由于篇幅限制,就不再详述。

总体而言,历史实践证明,台谏制度就是在君主制下的“体制内”的宪政机制。依宪政主义的本意,就是用制度结构来纠正在关键政治岗位上的个人的有限理性和人性缺陷之不足,使之成为不偏离天道的公共决策。由于必然有对皇帝及行政机构的反对意见和程序性纠正,所以表现为限制权力。如对皇帝诏书或敕令的封驳制度,尤其是封还词头制度,就是一个制度化的由多人共同组成的一个公共决策的正当程序,它使得皇帝发布的指令不因情绪上的波动、认识上的不足,甚至出于自利动机而出现重大失误。

有些人以进谏并未完全被采纳、或封驳也并没全部改变皇帝决策为由,否定谏议制度的有效性,这是对制度的不理解。台谏制度的设立并不假定台谏官员们都是完全正确的,他们的谏言应该完全被接受,而是把皇帝、行政部门、司法部门与台谏机构看作是一个政治制度结构中互相制衡的不同部分。它们各自有自己的角度,通过在一个制度化的程序中的互动甚至对抗,形成一个妥协的结果,而这一结果有可能更接近天道。即使有些正确的谏言没有被接受,也不能说明谏议制度是失败的。世界上没有任何一种制度可以百分之百地达到目的。我们不能因为还有小偷,就说警察的设立是不好的。相反,即使有些极为顽劣的皇帝靠打压台谏、甚至仗杀谏官来坚持错误的决策,台谏制度的存在仍会使他要付出巨大代价,从而减少他作恶的强度和次数。

其次,即使宰相为首的行政部门是一种多人形成的组织,且由儒士群体组成,台谏制度的制衡仍是假定,他们手中的权力会放大他们的人性弱点,他们就更有可能利用权力为自己牟利。且由于行政部门作为一个整体力量庞大,如果没有一个机构对之限制和对抗,就会导致政治结构的严重失衡。由于行政部门具有强大的实施能力,且是一种等级结构,在行政部门内部去监察上级官员几无可能。只能等待权力的变更。但这或者要等待相当长时间,或者要进行激烈的政治斗争以改变权力安排。因而,台谏机构作为行政部门外在的监察机制就有着重要意义。在这里,同样,台谏制度并不假设台谏官们在智力和道德上要优于行政官员,而是借助于这种机构间的制衡,达到一种平衡的互动结果。

更一般地,台谏制度在传统中国就被看作是一种维护基本规则的制度。例如在宋代,御史台和谏院被统称为“风宪衙门”,台谏官员被统称为“宪官”,御史被称为“宪臣”(虞云国,2014,36),其职责就是“风宪”,御史因言而不用而辞职,也被称赞为“得风宪体”(虞云国,2014,43)。这里所谓“风”,应起源于“风刺”之“风”,作为动词,就是“监察”、“纠偏”之义;所谓“宪”,就是规则、程序和纪律之义,而且具有基础性和一般性,因而就是宪政规则之义。因而,所谓台谏制度,按今天的说法,就是维护宪法,或宪政监察。从大量谏议监察的事例来看,台谏官们批评和纠正的事例虽涉及具体个案,但依据的原则是基本原则或程序。

如在“大礼议”之争中,台谏官们坚持的是有数千年传统的家庭秩序,继承皇位也同时是继承家庭香火的主祭权;在反对锦衣卫等特务机构时,他们强调的是,这些机构超越了自己的权限,“纠察非法,责在台谏,岂厂卫所得干?”“驾驭百官,乃天子权。”(张薇,1993,第111页)他们反对皇帝挥霍无度,指出这是“累圣德,亏国计”(张薇,1993,第127页),“今一物而常兼中人数家之产”(张薇,1993,第128页),损害了民众与国家。反对传奉官的理由,则是官员选拔要按正当程序,“爵禄为公天下之具”,不可“私恩”授受(张薇,1993,第133页)。孝宗接受谏言后曾下诏:“文官不由臣部推举传乞除授者,参送法司按治。”(张薇,1993,第137页)这些都是基本原则或程序,而非技术性细节。

实际上,由于君主的最高政治领袖的地位,对君主的谏议也必然多是有关基本原则的。如《贞观政要》所记载的君臣对话,就主要是有关如“君道”,“政体”,“任贤”,“求谏”,“纳谏”,“仁义”“礼乐”,“公平”,“刑法”,“贡赋”,“征伐”和“安边”等基本原则问题和制度问题;其中如“为君之道,必须先存百姓”;“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也”;“薄赋敛,轻租税”;“以史为鉴,可以知兴替”;“水可载舟,亦可覆舟”等等,都是超越了君主政体的政治原则;其中有关谏议本身的重要性的强调,“木从绳则正,后从谏则圣”,尤其把它当作了一个更为根本的宪政原则。

五.谏议文化

由于在几千年中谏议制度是传统中国的现实存在,台谏官员是政治结构中最活跃的成员,士大夫群体中的佼佼者,而士大夫群体则是以“士志于道”自诩。谏议行为是在君主制下维护天道的最直接和最引人瞩目的行为。因而,谏议本身就是“谋道不谋食”、“从道不从君”的最直观的体现,谏议所蕴含的原则和精神就成为一种文化价值。

这种谏议文化,首先是士大夫们视天下为已任的责任感。这是因为,承认君主需要谏议,就是承认,君臣在治理天下中是一个互补的结构。皋陶在回答禹的如何治国的问题时说“在知人,在安民”(《尚书》“皋陶谟”);孔子在回答樊迟“什么是知”的问题时说,“知人”;后又解释说“举直错诸枉,能使枉者直。”子夏就把这句话理解为“选举正直之人”的意思。也就是说,政治领袖要选拔贤达正直之人来与自己共治天下。而治理的一个重要部分,就是通过谏议弥补君主自身的不足。这一层意思,唐太宗很清楚。他说,“主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?”到了宋代,君主“与士大夫共治天下”已经成为一种政治共识(余英时,2003,第三章)。

而所谓“共治”,最突出地体现为谏议功能,即所谓“匡君”。谏议制度的存在以及其重大影响,就会使士大夫们有共治的感觉,他们也才会认为他们对天下有责任。当他们的进谏纠正了错误决策,从而有益于民众与社会时,他们的这种感觉会更强烈。虽然君主在世俗权力意义上“拥有”这个天下,士大夫们则在道义上拥有这个天下。所以才会出现范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”那样激情豪迈的千古名句。对天下的崇高责任使士大夫们的个性得以张扬,境界得以提升,视野得以开阔,文思得以涌流。中国历史上有不少成功的王朝,但从文化成就上来看,莫过于唐宋。直到今天,对唐诗宋词的背诵仍是一个中国人感觉自己是一个中国人的必备文化基础。而我们也知道,在中国历史诸朝代中,唐宋的谏议制度也是最完整和发挥得最好的两个朝代。

我们今天所熟知的那些唐宋诗人,其实不是专业的诗人,他们大多数是担任过台谏官员职务的。如唐代的杜甫,白居易,杜牧,陈子昂,张九龄,高适,王维,张说,柳公权,崔道融,元稹,司空曙等,都担任过高低不等的谏官职务(傅绍良,2003,第100页)。李白显然更有谏官精神,只可惜他被授拾遗后,还未履职,就不幸辞世(傅绍良,2003,第108页)。宋代范仲淹、欧阳修,司马光,苏轼,王安石都曾担任过谏官,朱熹,辛弃疾和陈亮等人人也多有进谏之举。今人之所以还喜欢他们的诗词,是因为他们的诗词豪放、浪漫,没有压抑,不受拘束,又有天下关怀,视民如伤。如果皇帝都能批评,还有什么是禁区呢?如果生命的意义是追寻天道,岂是高官厚禄所能满足?所以才会有“天子呼来不上船”和“安能摧眉折腰事权贵”的狂傲诗篇。

进谏与纳谏的双方,君主是为了保证自己的江山传之万代,而士大夫们是为了使国家政权能按天道去运行。两相对比可以看出,最伟大的君主,如唐太宗,其动机仍是自利的,只不过是一种有长期眼光的自利;这比只知当下享受的昏君好得多,也与民众和社会的利益有高度重合,但仍没超越自我。而士大夫们,即使只是初为谏官的拾遗和补阙,他们的目的就是行天道,为达此目的,他们以对王朝长远有好处为切入点,劝谏君主,以行天道,实为社会与民众的利益。正如黄宗羲所说,“故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。”(《明夷待访录》)因而,虽然士大夫们在政治层面上尊君屈已,但在精神层面上却超越于君主。所以虽然君主们也有文学创作,但很少有人能达到士大夫们的高度。正是这种超越,使士大夫们们神气俊朗,文采飞扬,形成一种自信、进取、敢于承当和悲天悯人的中国文化精神。

既设谏官,就要批评,主要是针对君主的批评,即“专门谏诤皇帝的过失”(钱穆,2012,第84页)。因此,批评在政治生活中不仅是正当的,而且是受到崇尚的。当一个谏官不能针对君主的错误提出谏言时,就会被视为失职,为尸位素餐;更广义地,当一个士大夫,尽管可能不是谏官,当看到君主有错误时,也有义务提出批评。君主“有过必谏”就是一个基本原则。

当然,谏言要用智慧,要讲究方式。魏征区分“良臣”和“忠臣”,“良臣使身获美名,君受显号,子孙传世,福禄无疆。忠臣身受诛夷,君陷大恶,家国并丧,独有其名。”他希望唐太宗使他作良臣,意即他尽量用恰当的方式提出批评,也希望后者能虚心纳谏。北宋苏徇也提出,“夫臣能谏,不能使君必纳谏,非真能谏之臣。”也是说谏言要智慧和恰当。古往今来,那些机智巧妙的谏言,如“马上得天下不能马上治天下”的应对,仍为人们所激赏。

当然,上述魏征和苏徇所提出的智慧之谏需要有一个条件,这就是有一个明白事理又有些胸怀的君主,这并非经常能够满足。如明代昏君较多,台谏官员履职就更为困难,谏议君主也就会有更大风险,也更能彰显“直言极谏”的精神。台谏官员遭受打击的情况经常发生。前述在“大礼议”的对抗中,有17个台谏官被打死就是一例。因而,加强批评分量的直谏也是受到鼓励的,甚至是官方的鼓励。如唐代科举就专门设有“直言极谏科”(胡宝华,2005,265~277页)。这自然会影响士人风气和文化精神。既然士大夫的责任就是匡君以行天道,当面对强大政治压力和生命威胁时,他们也不惜以死相拼,视为殉道。所以中国长期就有“文死谏”之说。如就是对那个打死台谏官的明世宗,海瑞备好棺材上呈《治安疏》,言辞激烈,而明世宗摄于他的气势,将抓他的命令收回。

台谏官们有时经过惨烈的对抗,也能在重大事件获得胜利。如万历时的“建储之争”,经过十几年的恶斗,最后以明神宗的妥协结束(张薇,1993,第101~102页)。有研究者说,“有明一代,反对君主搞极端专制的奏疏不绝于朝,他们强烈主张‘政出公朝’,约束君主一人独断。”(林乾,句华,第174页)无论是哪个朝代,更重要的是,尽管台谏官们会受到打击,他们却以此为荣,并受到士大夫群体的推崇。如苏轼虽因讽谏被多次流放,但最后从海南回到常州时曾自题画像云:“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”竟将流放地作为自己一生功绩的标志。

谏议文化还有对君主的要求,即应该从谏如流。唐太宗甚至还把自己放得更低,如他对魏征说,“朕虽无美质,为公所切磋,劳公约朕以仁义,弘朕以道德,使朕功业至此,公亦足为良工尔。”把魏征比作玉工,把自己的成就看作后者约束琢磨的结果。在宋代,皇帝更是不敢直接拒绝批评。朱熹曾“面责”宋孝宗六条“君过”,后者只能像小学生被老师批评一样作些辩解;后来朱熹作宋宁宗的侍讲大臣时,当面指责他太“独断”,并强调决策要“酌取公议”,通过缴驳程序。宋宁宗只能借机将朱熹调离京城,才能摆脱他(束景南,2003,第973~987页)。即使到了明代,皇帝多昏聩,也经常能接受谏议。因为“拒谏者天下必乱”,“天下之患,莫大于人君处危亡之地而不自知”是政治共识(张薇,1993,第130页)。当万历皇帝听到海瑞死讯时,即辍朝一日,并亲致谕祭文,称赞他“抗言争日月之光”(转引自张德信,1981,第218页)。

正是因为对进谏的推崇和对纳谏的要求,使得人们认为,正是这种君臣相得益彰,共同成就事业,造福民众,以致青史留名,才是值得欣赏的。因而像汉高祖刘邦与张良、陈平和萧何这样的创业组合,唐太宗李世民与魏征、房玄岭、杜如晦和褚遂良等这样的治国团队,都在中国民间流传着充满哲理与趣味的问答故事,形成一种群星灿烂的政治景观,为人们所品味。而那种独有“皇上圣明”却“千夫诺诺”的局面,即使有,也没多少人欣赏。这具体体现在历史经典中,成为政治伦理正统教育的基本取向。在《资治通鉴》中,司马光称赞唐太宗为首的团队“君明臣直”。这也说明传统中国的政治审美受到谏议文化很深的影响。

六.谏议制度的现代意义

传统中国长期存在着成熟的谏议制度,给我们提供了不同于西方宪政制度的另一种限权形式。在英国,宪政——限权的制度起源于国王在与贵族的战争中败北,而这个国王,自从威廉大公以后,就在英国人的观念上是万世一系的王室继承人才能担任。虽在克伦威尔时期一度改为共和,但王室复辟后仍接续了这一王室血脉。既然不能用换王室的方式震慑约束国王,就只能用限权的方式约束国王。随着时间的推移,逐渐限制和削弱国王的权力,从大宪章到光荣革命,从部分地限权,到君主立宪。

而在传统中国,情况有所不同。由于儒家的革命理论,不存在万世一系的王室,讨伐无道君主的战争如果胜利,就可能改朝换代,原来的王室就失去天命。这种革命的他律制度对一个皇室家族来讲,就是一个致命的威胁。所以,当一个通过战争而获得统治权的皇室崛起时,就要考虑它的后代会不会因为不遵行天道,而永远失去天命。在这时,王朝的创始人就有可能接受谏议制度这种在君主制内部的限权制度。

这些王朝创始人亲眼看到上一个王朝被推翻,知道获得天命之不易,又担心后代子孙以为自己天生就是一个统治者,而又不知民间疾苦。唐太宗说,“朕年十八,犹在民间,百姓艰难,无不谙练。及居帝位,每商量处置,或时有乖疏,得人谏诤,方始觉悟。若无忠谏者为说,何由行得好事?况太子生长深宫,百姓艰难,都不闻见乎!且人主安危所系,不可辄为骄纵。但出敕云,有谏者即斩,必知天下士庶无敢更发直言。”因而要创立一个内在于王朝政治结构中的谏议制度,使后代子孙虽可能不肖,却因有人进谏而不致失天命。

宋太祖也显然看到了这一点,所以将一“秘密誓约”刻在石碑上以示子孙,上面有“不得杀士大夫及上书言事人”,“子孙有渝此誓者,天必殛之”([宋]陆游编,1939,第6页)的文字。也说明他把谏议制度作为基本的原则看待。他们更看到自己就是一个凡人,难免会犯错误。明太祖对台谏官说过,“朕代天理物,日总万机,岂能一一周遍?苟政事有失宜,岂惟一民之害,将为天下之害;岂惟一身之忧,将为四海之忧。卿等能各悉心封驳,则庶事自无不当。”(张薇,1993,第79页)认为谏议制度是一个有助他不犯错误、正确处理政务的好制度。

由于这些开国君主所处的特定的历史时期和对社会的深切理解,他们有较长的时间视野,能以长远理性思考政治制度,知道谏议制度这种看来约束和限制君权的制度,从长远来看对王朝的长久统治是有好处的,因而能够主动地接受和设立台谏制度。他们也深知,他们的子孙未必会有这种长远理性,所以经常会出现当下私欲与长远理性的冲突。因而建立谏议制度,就是要对抗后代君主的当下私欲。因而,即使从经济人假说出发,在传统中国的君主制内部出现限制君权的谏议制度也没有什么不可理解的。

更何况,起源于周的儒家传统一直就强调君要成为君,就要遵从天道,而要保证不偏离天道,就要既关心民意,又要接受诤谏。否则就会失去天命。这种儒家传统作为汉以后两千多年的主流文化,通过太傅制度,经筵讲席制度,和史官制度渗透到了君主的观念中,成为政治正确的原则,从而加强了对谏议制度的接受程度。更加上自周以后,一直就存在着且不断发展着实际的台谏制度及其机构,成为跨越朝代的制度遗产,也使任何一个新王朝很容易重建谏议制度。

因而,谏议制度本身不仅说明了宪政——限权制度有多种形式,也说明宪政——限权制度是一种普适原则,它并不是西方独有的,也不是中国国情所不容的。任何以“中国国情”为由对权力制衡的拒绝,都没有了事实的根基。它的中国起源使得中国人在借鉴西方宪政制度时,可以吸收谏议制度的资源和经验,建立起不同于西方的宪政制度,也为世界的政治制度提供更丰富的资源和实践,也为探索更为有效的宪政制度提供尝试。

图1 宪政结构中的谏议制度示意图

很自然,现代中国的创始者孙中山就是这么想的。他说自古以来,经汉唐宋明清,谏议监察制度使得“上自君相,下及微职,儆惕惶恐,不敢犯法。御史自有特权,受廷杖、受谴责在所不计,何等气节,何等气概!”这种谏议监察制度“代表人民国家之正气,此数千年之制度可为世界进化之先觉。”(转引自刘云虹,2012,第17页)在综合吸纳了西方宪政制度资源和传统中国的台谏制度和科举制度资源的基础上,孙中山提出了五权宪法的构想,除了西方普遍存在的立法、司法和行政三权外,还设立了监察院和考试院。监察院在内容和形式上,都在很大程度上承袭了传统台谏制度。孙中山的这种制度设置使中国的政治制度在走向现代化时又吸纳了传统中的优秀资源,在实践中取得了一定的成绩 。

谏议制度虽然是一种限权制度,但其特点是一种“体制内的限权制度”。这种限权制度在民主制度因各种原因没有建立,或者还不够完善时,可以起到制衡权力的作用,使政府仍能不致于过度滥用权力,导致对民众和社会的严重侵害。尤其在我国大陆,民主制度还多停留在纸面上,但在相当长时间内却将谏议制度作为封建制度的一部分加以拒绝,导致我国社会既没有民主的外在制衡,也没有谏议制度的内在约束,政治领导人完全成为没有任何制约的掌权者。这是毛泽东犯下导致数千万人饿死的重大错误的根本原因。毛泽东的错误虽因他的去世而被后一代领导人所纠正,但这种依赖于人的自然法则的纠偏机制要等待的时间过长,造成的损害太大。而如果在体制内存在着一种正式的政治批评制度,则可以在很大程度上避免再犯类似错误。

即使在民主制度建立以后,谏议制度仍然有着重要的作用。因为民主制度一般只是在政治领导人的选举和立法上实行了投票制度,并不能做到对权力的全面监督。因而在不少即使建立了民主制度的国家,也存在着严重的腐败现象。将谏议制度的制度资源与民主制度相结合,可以产生更有效的宪政民主制度。实际上民选的总统与皇帝一样需要批评。再则,即使是一个政党或一个政府,建立体制内的限权制度也有利于其在政治上少犯错误,增强政治上的竞争力;而民众与社会也会因此受益。

与民主制度依赖于民众的外在压力对权力产生限制不同,谏议制度依赖于文化精英对天道的理解进行限权。更严格地说,是“平衡权力结构”。在这里,所谓“天道”就是宪政原则。因而文化精英们就是在自觉地维护宪政原则。这与西方式的宪政更为相近。台谏官们的职能与例如美国最高法院的大法官的职能极为相近。这种平衡权力结构的模式要比依靠外在力量抗衡的模式更为优越。这是因为,力量抗衡未必会自动在均衡点上停下来,往往矫枉过正,使社会偏离均衡,也会导致民粹主义。而追循天道的文化精英并不追求自身的利益,因而并不从一个方向去对抗某一种权力。他们往往在某种权力过于扩张时加以约束,而在该权力萎缩且不能有效行使时加以扶持,以保持权力结构的平衡。

谏议文化强调只要依据天道,对谁都可以批评,当然包括最高的政治领导人。既然如此,还有什么不能说呢?因而,强调批评是知识分子职责的谏议文化,就包含着自由表达的原则。而这一原则是一个社会中最为重要和优先的原则。因为如果不能自由表达,任何其它判断都无从建立,其它原则,如保护产权的原则,也无从实行。因为如果产权受到了侵犯都不能公开提出,又怎么保护产权呢?因而,强调“批评是责任”的谏议文化仍是我国今天建立思想市场,落实宪法第35条所规定的表达自由的重要的文化资源。它不仅告诉我们,自由表达在中国有着悠久的传统,而且排除了以“中国国情”特殊为由对自由表达原则的拒绝。

自由表达原则不仅适用于政治领域,而且适用于其它所有领域。如果政治领域都可以自由表达,其它领域更不会有什么障碍。在宗教领域的自由表达,就能真正保障信仰自由,从而让不同的宗教平等的竞争;在文化领域,人们就可以毫无顾忌地进行创作,才能产生出如唐诗宋词一样的千古诗篇;在科学领域,尤其是社会科学与人文学科领域,才能没有禁区地向各个方向去探索,才能取得学术上的辉煌成就。事实上,在非政治领域,批评也是必需的。如学术批评有助于学术的发展,艺术评论也有助于艺术的发展。

在谏议文化中还有一个具体的特点,那就是年纪较轻、官阶较低的台谏官们受到鼓励积极提出批评,而且在实践中他们也是谏官中最为活跃的部分。这种鼓励年纪轻、职位低的人批评的传统仍是今天应该继承的。在中国这个有着父权传统的社会中,长者和尊者优先是自然而然的,但这样会压抑年轻人的表达和发挥。在今天的中国大陆,在大多数场合仍是长者和尊者优先,因而,鼓励年轻人批评的谏议文化就有着改变这种局面的积极意义。在一个社会中,如果年轻人受到压抑,就会缺少创新的动力;如果年轻人受到鼓励,就会使这个社会保持创新活力。

七.结束语

综前所述,谏议并不是可有可无的、轻描淡写的批评,在传统中国的政治结构中也不仅仅是一个技术性设置,而是宪政结构中的重要组成部分。自秦汉以后,尤其是隋唐以后发展成熟的谏议制度表明,它假设所有的人都是凡人,他(们)理性有限,且有人性弱点。理性有限,就不能完全把握社会生存和发展所应遵循的天道;人性弱点中最大的弱点,就是对批评的厌恶。谏议制度的设立,就是针对君主及其政治集团的有限理性,由另一部分凡人通过批评和建议的方式对他们回避或忽略的部分加以补充或纠正。针对厌恶批评的人性弱点,就是要将谏议内化于制度,让君主即使拒绝授受谏议者个人的批评,甚至打压他们,也不能摆脱谏议本身。

谏议制度并不假定谏议者和被谏议者谁在理性和品德上更优越,既不假设君主以及行政集团完美得不需要批评,也不假定谏议者完美得每个批评都是正确的,而是期待通过谏议和被谏的互动,使这个政治体从整体上更接近对天道的遵行,保证它的生存、发展与繁荣。

从西方宪政主义的角度看,谏议制度显然包含了宪政的基本要义:限制权力。因为君主以及行政和司法机构与台谏机构之间并不对称,君主掌握最高权力,而行政司法部门则掌握着实权且用来实施,而谏议者只是提出批评,监察者采取行动加以约束。如果有限理性和人性弱点会导致错误,显然也是更有权的一方会对社会带来更大损失。因而,谏议制度就是一种限制权力的宪政措施。

与西方宪政经典含义不同的地方是,谏议制度是一种君主制下的“体制内”的制约力量。西方经典的限权结构,立法、司法和行政的三权分立虽也是“体制内”的,但这是在人民主权基础上的;且不排除和鼓励体制外的限权安排,如反对党、传媒监督和民众舆论压力等。谏议制度是君主从维持政权传之万代的长期考虑出发,为了避免失去天道而被革命的主动接纳的制度。但无论如何,它起到了限制权力的作用,且是借用另一部分个人的不同视角的他律的限权制度。这与宪政主义的一般原则无异。

令人遗憾的是,谏议传统的这种宪政含义被现代中国人所忽略甚至否定了。这种否定的长期历史背景,是清以后因夸张“党争”等负面因素而对台谏制度的严重削弱,近代以来则源于去儒家化的大背景,即由于中国对于西方的军事失败及西方思想资源的传入,导致的中国知识分子对儒家精神的过激化情绪,不能冷静理解儒家经典中明显包含的“以道限君”的宪政思想,而简单斥之为“礼教吃人”和“为专制服务”。他们不能正确理解儒士群体称臣出仕的外在行为,以为世俗职务的高低决定了精神境界的高低,忽视了他们“从道不从君”的基本原则,和为了“匡君”而有条件地出仕,即“有道则见,无道则隐”;更看不到士大夫们超越皇家一姓功利目标而“以天下为已任”的精神追求。这种精神恰是中华文化中不可放弃的宝贵遗产。

在另一方面,近代中国知识分子又不能历史地看待谏议制度曾经起过的正面作用。他们以比较成功的近代宪政民主国家作为标准,完全否定中国在很久以前以不同的形式近似地实现的宪政实践。没有意识到西方的宪政民主制度也是在历史中渐进形成的,以及宪政制度可以有多种不同的具体形式。他们更无视数千年来中国儒士群体为维护宪政原则而付出的巨大牺牲,使得王朝不致太过偏离天道,从而社会长期稳定,民众安宁富裕,使中国一直在近代以前在经济政治方面领先于世界。也就不能看到,这种谏议制度及其产生的文化仍是我们进行政治制度建设的重要历史资源。

结果是,儒家被作为“封建制度”的思想背景被完全否定,谏议制度被作为王朝政治的内容之一被完全抛弃。在所谓“现代化”的数十年中,我国只是在文字上形成了一部含有宪政民主内容的宪法,却没有权力制衡之实,又成为中国数千年来谏议制度的空白阶段,不仅没有实际的机构以可操作的程序约束政治领导人,甚至不能制衡各个层次的行政部门。以此为基础,知识分子群体不仅不见容于政治,更被视为一个次要的或负面的群体。毛泽东曾把知识分子比作“猪”,又说“皮之不存,毛将焉附”,即知识分子只是依附于各个世俗阶级的帮腔文人,而没有自己的独立的和超越的立场。对于政治批评不仅不鼓励,反而利用强制手段进行打压;不仅没有专业进行批评的机构,反而设立了压制批评的机构。这导致文化上贬低和否定政治批评的重要价值,使社会文化风气堕落为歌功颂德和阿谀奉承之风;再不见自古以来士大夫以天下为怀、冒死进谏的风骨。

在一片颂扬之声下,政治领导人不能反省自己的错误,也缺少对形势起码的判断,甚至在出现重大问题的相当长时间里也不知道,或不愿意知道,导致饿死数千万人的千古悲剧。即使面对这样的悲剧,毛仍然不愿承认错误和承担责任,却严厉打击了彭德怀等提出批评的人。只是在后来七千人大会上说过“负责”之类的话,但发动“文化革命”并将提出批评的刘少奇等人致于死地的事实证明,他在根本上就不想承认错误,当时也没有任何力量迫使他承认错误。结果只能是一错再错,又造成了十年动乱的重大灾难,中国几致崩溃。

改革开放以后,中共虽然清算了毛的一些错误,但导致错误的制度的和文化的原因并没有得到清算。压制批评和拒不认错的遗风犹在,仍存在着压制批评的制度性因素。这种情况遍及行政部门的各个层次。掌权者对批评容忍的阈值太低,稍有批评就不能自制且失态。如原湖北省长李鸿忠因记者问了该省一些不光彩事情的问题,竟将记者的录音笔夺走,且拒不道歉(李微敖,饶智,2010)。

反过来,较低级的行政官员根本不敢批评上级或向上级转达别人的意见。记得郑也夫曾说,2008年,当他通一位北京市政府前官员请市政府内的中级干部们向市长转交一封千人签名要求玉渊潭开放野泳的信件时,“找了多个人,居然没有一位愿意送这封信”,“我震惊于市政府的干部连转交一封信都不敢” 。另据常年关注前南京市长季建业的资深媒体人丘宁披露,他发现季的鼻毛较长,就买了一把鼻毛剪给他,过两天他发现季用这把剪刀剪了鼻毛,遂感慨季的下属连这种生活小事也不敢向他提(陈青,2013)。

因而,在中国走向政治制度现代化时,切不可忘记任何现代的政治制度都是汲取传统的和外来的制度资源所进行的创新。谏议制度及其文化是中国人在历史的相当长时期内保持政治制度领先的重要因素之一,也自然应是我们今天建立新的宪政制度的重要资源。台谏制度带来的以弹劾作为“党争”手段等派生现象可以通过制度改进而加以克服,而不能成为完全否定谏议制度的理由。这种制度资源不仅因其生长于中国本土而经历过国情的考验和具有传统的亲和力,而且作为不同于西方资源的资源使得政治制度增加了多样性的参照。历史已经证明,谏议制度的废立影响着政治的清浊和社会的兴衰,复兴谏议制度及其文化,就是今天重建宪政的题中应有之义。

参考文献:

陈青,“记者举例季建业不听意见:他鼻毛太长没人敢说”,《北京青年报》,2013年12月2日。

邓洪波,《中国书院史》,东方出版中心,2004。

傅绍良,《唐代谏议制度与文人》,中国社会科学出版社,2003。

胡宝华,《唐代监察制度研究》,商务印书馆,2005。

李微敖,饶智,“李鸿忠省长抢女记者录音笔始末”,《财经网》,2010年3月8日。

林乾,句华,《言官与康乾政治》,安徽人民出版社,2013。

刘云虹,《国民政府监察院研究》,上海三联书店,2012。

[宋]陆游编,“避暑漫抄”,载《避暑漫抄及其他三种》,商务印书馆,1939。

钱穆,《中国历代政治得失》,生活. 读书. 新知三联书店,2012。

宋靖,“封还词头与北宋的封驳制度”,《史学月刊》,2007年第11期。

束景南,《朱子大传》,商务印书馆,2003。

王雪玲,“论唐代的封驳制度”,《史学研究》,2005年第9期。

余英时,《朱熹的历史世界——宋代士大夫政治文化的研究》,生活. 读书. 新知三联书店,2003。

虞云国,《宋代台谏制度研究》,上海人民出版社,2014。

张德信,《海瑞》,陕西人民出版社,1981。

张薇,《明代的监控体制——监察与谏议制度研究》,武汉大学出版社,1993。

古典文献:

《尚书》

《诗经》

《春秋. 左传》

《论语》

《荀子》

《国语》

《孝经》

《贞观政要》

《明夷待访录》

[ 盛洪 天则经济研究所所长,山东大学教授、博士生导师。本文首发于《天府新论》2015年第3期 ]

中评网-作者授权文稿

________________________________________

* 盛洪,天则经济研究所所长,山东大学经济研究院教授。邮政编码:shenghong54@vip.sina.com 。

[1] 根据胡宝华,2005,第57页数据计算。

[2] 刘云虹:“监察院自成立至1949年,进行了大量具体实际的监察工作,行使了弹劾、纠举、审计、建议、监试、纠正、调查等一系列监察职权,进行了巡察、视察等大量的监察活动,取得了不少的成绩,在惩贪肃吏、整顿吏治方面发挥了重要的积极的作用。”(2012,第282页)

[3] 这段故事,是2008年郑也夫在“市场化三十年”论坛上的发言讲出的,笔者又通过电子邮件向他做了求证。