大家下午好!我为这个会提交两篇论文,一篇是“在宪政结构中的谏议制度及其现代意义”,那篇我不讲了,我去年在成都讲了一次,在座有些人听过。但是我建议大家看一下,其实我是在回应,昨天跟吴思和韦森在有些看法上有不同。我希望如果吴思和韦森看了以后,也许能改变一些看法。这是我的一个期待,我在那里面对你们的问题都有非常详细的讨论。

今天讲一下“民主与乌合之众”。这是一篇非常新的还没有完成的文章,没完成是最好就教于大家的。首先,在中国经常有这样一个看法,提到民主大家就用文革中的“大民主”进行批判。民主和大民主看似很类似,是因为它们表面上都是由民众来主导的行动,这种行动在文革当中带来非常巨大的破坏,但是没有建设性。所以有些人用大民主否定民主。我们要区分民主和大民主,它们虽然都好象是由民众进行的某种活动,但是实际上两者之间是非常不同的。最重要的是民主和大民主是在民众结合的方式和规则上有根本的不同,所以我觉得这点要区别开来。我们知道在结合方式上有不同的话,会带来不同的结果。就像石墨和金刚石都是碳元素组成,但是它们性质是完全不一样是一样的。

有两种形式,一种叫做民主,一种叫乌合之众。民主我不说了,简单的狭义的民主就是投票。乌合之众这个词来源于勒庞。我下面做具体解释。

首先分析一下民主的制度经济学性质。民主狭义来讲就是投票过程,像阿罗和布坎南都研究过,用非常严谨的经济学方法研究过。他们有一些基本的假定。第一就是个人是理性的。第二,个人之间效用是不可比的,也不要比。第三个就是个人成本收益计算不受别人影响,就是独立的。这三点是非常重要的。经济学家证明个人之间市场交易,他们理性计算,通过讨价还价形成一个双方同意,这是有效率的,这是经济学家已经做的一个工作。这个我不讲了。

关键是经济学家把这样一种市场交易的基本逻辑推广到公共选择领域,这是经济学家做的事情,阿罗、布坎南都做了这样的事情。他们认为是可以的,因为这是一个很重要的推广。布坎南说既可以把关于个体理性的基本经济学概念推广到市场选择,也可以把他推广到集体选择,这是他的一个基本结论。但是有两点区别我强调一下。第一,在交易身份上,因为在市场中的两方是交易双方,一个买方,一个是卖方,但是在公共选择中一般不是这样,某种意义上大家都是买方,也有卖方,但是是隐含的,这是第一点不同。第二点就是成交规则,就是在两个人交易中两个人都同意就是成交了,他经过讨价还价。但是在公共选择中成交规则是多数同意。最重要的就是如果有少数人不同意,他很难退出这个交易,因为他离开这个社会很难。这是第二点不同。

但是,关键在于阿罗也好、布坎南也好、还有奥尔森,这些经济学家认为尽管公共选择过程中市场过程规则是有偏离的,而且知道这个公共选择过程有很多问题,包括投票悖论,互投赞成票,还有多数人暴政等等,但是在大多数情况下和总体有效率,所以他们才把这个方法应用到公共选择领域,所以他们是非常谨慎的。布坎南说虽然经济学在应用于公共领域时被削弱了一些,但是仍然可以用研究市场的方法研究公共选择,这是他最后的结论。布坎南的证明就是一致同意原则,在市场中一致同意规则是最有效率的,在公共选择中一致同意规则中也是最有效率的。但是显然公共领域不可能有一致同意,现实中的公共选择都是多数同意规则,这是源于一致同意规则。第二点,多数同意规则,他说多数同意比少数同意少,如果一个规则是少数人同意就通过一个方案的话,伤害多数人。这是第一点,多数同意比少数同意好。第二,如果同意的人多了,就能证明这个方案在改进,就是所谓的帕累托改进。所以总体来讲,经济学家研究市场的方法可以研究公共选择,依据的是同意。

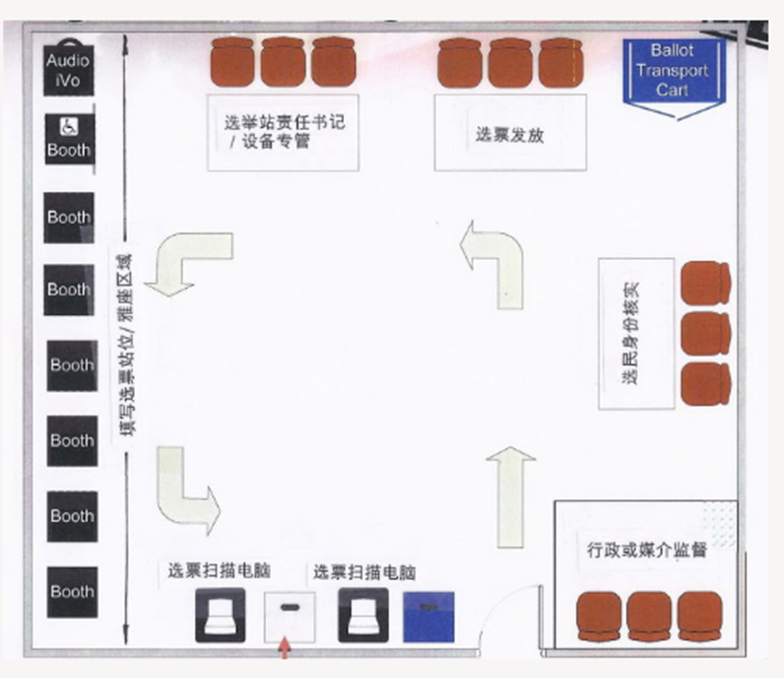

第三点强调的就是个人之间独立。这一点是要强调,经济学一般不太强调,但是这是本来就有的含义,只是一般不说,为什么?是因为在市场交易中无需强调,因为一般就是两个人讨价还价,一个买方,一个卖方,无所谓互相独立不独立,肯定是独立的。但是在公共选择中,当事人可能是不独立的,所以这一点是要强调的。所以如果不强调这一点,个人不是独立的去选择的话,可能布坎南和阿罗所证明的这个公共选择过程有效就不能成立,所以这个非常重要。所以在具体投票操作细节中,每个人的投票应该秘密的,这是在投票细节中有的,但是这个规则非常重要。一个方面我可以拿美国这个例子,就是我在网上找的,美国的例子是什么样的?它的投票站是什么样的,选民领取选票之后占据一个雅位填写选票,这个雅位是一个平台站立的,左右前上四个方向都有遮蔽视线的挡板,只留选民进出的面,实际上他说这是一个个人保密的独立空间。这个大家看来好象是一个很具体的东西,但是非常重要。这是我网上找到的一张图,这个人进入,从这进口进去,然后走到这领票,满足到这,这就是雅间,在这里投票,他有这样一个示意。

我举一个中国的例子。因为我有一个非常深的印象,是王振耀先生,他原来是民政部基层政权建设司农村处处长,他在1999年到天则所做了一次演讲,那个演讲给我的印象非常深。他其中谈到了秘密划票间问题。他说开始在农村选举的时候,大家就是坐在一块投票,就是举手,或者是写票也是互相看你选谁了,他说这是很无效的,根本不能选出真正的想选的人。后来经过摸索以后,他说秘密划票间就是这一阶段为了保证公众自由选举创造的设置。后来“秘密写票处”这个设置被写进了《村委会组织法》 ,王振耀对这个体会非常多,认为这个非常重要,就是刚才讲的保证人和人之间互相独立。

反过来讲,这样一个投票过程不仅被经济学证明是有效率的,反过来这也是政治权力的来源与基础。正是因为能够保证每个人独立个人分散的去同意,所谓的政治权力的社会基础就会更牢。同时也可以给带来更好的公共选择,使得这样一个政治权力是有坚实社会基础和实际利益内容的权力。虽然政治权力也要有暴力资源,但是主要不是依赖于暴力的,这是很清楚的。

再讲一下乌合之众的政治经济学性质。刚才讲乌合之众是勒庞提出来的,他讲的是一群人在利益上有某种相近的诉求,同时在心理上产生某种呼应,即使他们觉得他们作为一个个人只是更大群体的一员,这个群体被称为心理群体。勒庞最重要的观点是,他说“单单是他变成一个有机群体成员的事实,就能使他在文明阶梯上倒退好几步,孤立的他可能是有教养的个人,但是在群体中他可能是一个野蛮人,就是行为是受本能支配的动物,他表现得身不由己,残暴而狂热,他表现出原始的热情和英雄主义,和原始人更为相似的是,他甘心让自己被各种言词和形象打动,而组成群体的人在孤立存在时,这些言词和形象根本不会产生任何影响。”

乌合之众一般化来表达某一类个人间关系,即当个人成本收益判断以及相关决策受到他人影响的时候,我们称之为乌合之众。我们经济学家就会问,他们有效率吗?如果无效是为什么?我们最简单的判断,如果我们认为独立个人分散决策,互相不受影响的决策是有效率的,如果我们证明乌合之众偏离这个决策,就是无效率的。

我讲三种偏离。第一种就是一个人作为个人的时候的成本收益判断,和在一个群体当中个人成本收益是不一样的。比如在个人行动中他成本是200元,收益是100元,显然不能做这件事,因为成本大于收益。但是他作为群体成员的时候可能成本就降为20了,收益还是100,他就可以做这个事情。所以并非像勒庞说,他说理性个人一旦进入群体就非理性了,而是因为成本和收益计算单位变了,因为你是一个群体。举个简单的例子,我作为个人看到高档服装店里面的高档服装特别好,我想拿走,不付钱,但是我想会被抓起来,就不拿走。但是一群人在街上看到非常漂亮的衣服,一个非常简单的方法就是把橱窗打碎,衣服拿走了,我们一群人,没有人敢理我们,这就是群体和个人不同。

第二种就是取悦于他人和群体。一个人除了个人成本收益之外,还有一个收益就是取悦于群体和他人,受到群体的称赞和尊敬,这也是一种效用。沿用这个例子,原来成本是200元,收益是100元,但是我的行为取悦了群体和其他人,我又多收入180元,现在做这个事情就是值得的。很多人平时不会做的事,在群体面前可以做出来的。这是第二点偏离。

第三种偏离就是群体对抗。群体总是和别的群体对抗的,有点像马克思说的阶级斗争。群体之间对抗是没有均衡点的,群体对抗一般是两种形式。一个是垄断,大家团结起来不卖你东西。还有就是暴力。所以垄断和暴力在经济学中找不到最佳均衡点,垄断可以找到均衡点,但是偏离最佳均衡点。所以这也无效率。奥尔森在《集体行动的逻辑》中谈这个问题,他谈的是美国的问题,一个是卡特尔,这就是垄断,还有一个就是收买议会通过一个法案,这后面就是暴力。但是不均衡的,是非效率的。

所以我们基本证明了这一点,乌合之众是无效率的。当然比无效率更严重,因为它可能有暴力,无法控制。除了极个别情况,结论就是当个人以乌合之众连结的时候,他做的决策和群体中其他人共同做的决策也不会有效率的。

从政治学角度看,乌合之众形成的政治权力是不稳定的,因为他是依赖于一部分乌合之众,因为他是一个群体对抗另外一部分群体,另外一部分人是不能接受的。比如说纳粹党去屠杀犹太人,犹太人是受损的,所以这不是一个自动平衡的结构。第二点,是因为这样一个剥夺一部分人的政治结构是无效率的,所以也不可能有一个长期稳定的结果。所以乌合之众形成的这种政治权力和公共决策,因为没有利益相对方的讨价还价和抗衡,很难停留在不同利益的均衡点上,一般是越过均衡点,形成对另一个集团的损害,这个损害长远看对暂时获利的利益集团也不利。当下可能有好处,但是对全社会不利。中国搞土改好象对农民有利,但是从长远看对农民不利。历史铁一般的证实了这个结果。

这种即没有普遍民意基础也没有道德基础,更无社会增益的政治权力就不会得到来自每个独立个人支持,他只能依赖于暴力的支撑,一方面变得更残暴,也把自己暴露在无法把握的暴力之下。

我引用汉娜. 阿伦特的一个讨论,我觉得这非常接近我的逻辑。她主要是在《论革命》这本书里面对比了法国革命和美国革命。在阿伦特看来,法国革命是一次失败的革命,因为它带来了暴力恐怖和一个比王权更专制的政权;美国革命是更成功的革命,因为他带来了宪政秩序。原因是美国革命是有限君主制的历史遗产,法国大革命是绝对主义的遗产。在有限君主制下,有着自组织空间;绝对主义王权下是没有这个空间的。她讲了美国人在五月花号公约就已经开始了这一传统。在殖民地时期一直有。到后来康涅狄格殖民地通过了《基本法》,英国的皇家特许状其实只是认可。所以在1776年美国人闹独立的时候,就是把这些内容用在了美国宪法上就行了,很简单。美国的契约和协议才是根本大法,是不可动摇的权威。也就是说其实美国宪法建立在美国社会的契约主义的基础上,所以这是她的一个结论。

她反过来讲法国大革命,当法国革命者声称一切权利在民时,他们懂得一种自然强制力,通过革命以暴力方式释放出来,被视为一切约束力和一切政治组织之外群体暴力积累的结果。与一切理论相悖的是这种乌合之众产生不了的权力。法国革命者不懂得如何区分暴力和权力,相信一切权力必须来自人民,他们向群众这一前政治的自然力量打开了政治领域大门,却被这种力量扫荡一空,重蹈了国王和旧权力覆辙。

这方面我不多说了。大家看勒庞基本上是引用了法国革命的例子。“法国大革命时期国民公会委员们如果分开看都是举止温和的开明公民,但是他们结成一个群体时,却毫不犹豫地听命于最野蛮的提议,把完全清白的无辜人送上断头台,并一反自己的利益,并放弃他们不可侵犯的权利,在自己人中间也滥杀无辜。”这就是说法国大革命就是乌合之众的结果。

乌合之众的形式有很多种,一种就是我们讲的街头政治,但是如果把一个个人对公共事务判断时是否受他人或群体影响定义,政党政治和独裁政治也可以划为与街头政治为一类。一个人的判断会受到其所在政党的影响。独裁者不仅用暴力强迫别人接受自己的命令,还有一个特别大的特点,就是独裁者很多时候就是借用这样的乌合之众形成的政治。包括希特勒等等,他们和街头政治是有关系的。

我们可以用这样的方法去分析一下近年来的一些所谓民主化失败的问题。民主化失败的讨论有很多没有区分,哪些是民主,哪些是乌合之众。如果区分的话,我们就会对这些国家的民主化有更深入的理解。在近乎绝对主义的独裁政治下,社会契约结构很难发展,一定要反对和推翻独裁统治还要借助于群体性运动,它可以推翻独裁统治,但不足以建立新型权力。

当我们不能区分乌合之众与民主的时候,往往把群众性运动视为民主化本身。我在这里区分了民主和乌合之众是不同的。埃及的民主化运动中,主要表现为群体性运动,是开罗解放广场的示威游行,这种群体性运动即使不是直接也是间接导致穆巴拉克下台。人们以为民主化运动胜利了。然而往往分不清民主和乌合之众,认为这是民主化运动的失败。埃及的社会组织也在发展,但是发展得不充分,这一点也是事实。所以在穆巴拉克被推翻以后,政治治理功能不能马上被替代,通过投票选举出来的总统只是微弱多数胜出,没有得到将近一半人口支持,况且在革命之后选举中,群体心理依然在起作用,选民受到政党和其他人影响,而可能较少保持独立个人的理性,这样政府缺少政治权力的社会基础,政府权威不能树立。穆尔西总统想通过修改宪法增加总统权力,以增加政府权威,但是却适得其反。另一方面,埃及社会还缺乏契约基础,使得经济上缺乏自治。所以我们看到当初他们反对穆尔西的原因是“没有食物、没有石油”,这件事在我看来根本不是总统应该管的。公共选择上也会出现错误。因而军事政变就是一种选项,虽然是倒退的。但是这种军政府并没有改变什么,但是他比穆尔西多了一点,就是他有暴力,所以他就能够压住所谓街头政治。但是埃及的问题基本上没有解决,仍然是像托克维尔所说的,推翻了旧政权,但是用的还是旧制度。这是最大的一个问题。

乌合之众与独裁政治互为因果。其实乌合之众与民主,本来是两种表达意见和行动的方法,他们之间存在某种互替关系,当社会契约关系和自治形式不够发展时,民众缺少个人独立表达传统和方法,就有可能更多利用群体性行动方法。如果大家习惯独立表达意见和订立契约,习惯自治的话,可能就较少采用群体性方法。关键在于在某些政治结构下,独裁者会压抑社会的契约关系的方法和社会自治的发展,使得社会的契约和自治不能发展,一旦出现问题,就会导致所谓乌合之众的情况,就会导致独裁者的倒台。 反过来讲,倒台以后仍然没有契约基础,新上台的政权仍然如此,所以又会不断变换。

再稍微讲一点,怎么从乌合之众走向民主?很多政治学家,包括汉娜. 阿伦特区分君主制,分为绝对君主制和有限君主制。在绝对君主制下契约关系是不发展的,有限君主制下君主是受到宪法的约束,是不能随便侵犯民众人权和产权的,但是在这种条件下可以发展出自下而上的契约关系和社会自治,这是他的区别。所以这正是汉娜阿伦特说的,美国契约基础比较坚实的原因,最初美国殖民者大多来自于英国,而在光荣革命以后已经形成了有限君主制,形成了社会契约传统,到了美国就把这种社会契约传统带到了美国。如果一个君主把自己约束在宪法范围,他将应遵循正义规则受到尊重和承认,他应给予民众恰当契约空间,使社会契约网络形成。他的政治权力不是受这些契约网络挑战,而是叠加在契约网络之上的,他的政权更为牢固,即使出现革命也会更为理性,而不是乌合之众的行为。

最后就是结论。第一,如果民主和乌合之众有天壤之别,首先就是要区分这两种民众结合方式的原则性区别,民众本身并不能弄清它,所以文化精英和政治精英就有义务做出此种区分,并力促民众选择民主方式。

第二,由于民众结合不一定都对,对的原则,即民主原则,个人独立表达的原则。就应该由基础性法律,即宪法规定,所以民主不是无条件的,而是宪政的民主。

第三,由于民众依其结合方式不同而可能导致完全相反的结果,所以人民不是无条件地就是合法性的权力来源,只有当人民被理解为一个一个具体个人的集合时,只有当人民意志是由一个个的个人同意集合而成时,“人民”和“人民意志”才是合法性的来源。

第四,既然一个社会的契约基础是民主化前提,而前民主化政体一般是君主政体,而只有有限君主制才有可能提供契约网络形成和发展空间。所以以民主为目标的革命者,就应首先支持和推进君主制从绝对君主制走向有限君主制。

第五,无论在什么情况下,欲推进民主的人,应无时无刻地推进契约关系的发展,推进社会契约在基层社会的形成和扩展。由此,民主才有其契约基础。一旦出现革命,才不会只表现为乌合之众,而更容易由已存在的契约结构形成新的政治权力,这一政治权力才因其来源于表示社会同意的契约,而更有力量和更接近公正与效率。

[ 盛洪 著名经济学家,天则经济研究所所长,山东大学教授、博士生导师。本文为作者2015年5月30-31日在「中国法学政治学跨学科理论创新研讨会」的主题报告演讲修订稿(天则经济研究所、浙江省公共政策研究院、大午企业文化研究会联合主办),转载或引用请注明 ]

2015-7-20

中评网首发